Verbissschäden genauer erklärt: Wer sie verursacht und wie Jäger sie vermeiden

Heimische Wildtiere fressen nicht nur Gräser und Kräuter, auch Knospen und Triebe zählen zu den Hauptnahrungsquellen der Wildbewohner. Dass aber genau der Verzehr von jungen Knospen und Trieben durch jagdbares Wild zum Problem werden kann, zeigt das Auftreten von „Verbissschäden“. Nicht jeder Verbiss muss aber zum Schaden führen; zunächst ist es Wildeinfluss. Ist dieser zu viel bei forstwirtschaftlich wichtigen Pflanzen, die der Mensch auch nutzen möchte, entsteht Schaden.

Die Verbissschäden zählen zu den Wildschäden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vier Arten von Wildschäden: Klassische Verbissschäden, Schälung, Schlagen und Fegen. Im Blogbeitrag „Verbiss im Wald und Garten“ finden Sie nähere Informationen zu den verschiedenen Schäden, die unsere heimischen Waldbewohner anrichten können.

Wer verbeißt denn nun?

Oft wird das Rehwild als Hauptverursacher der Verbissschäden verantwortlich gemacht, da es ein klassischer Knospenfresser ist. Aber auch das Rotwild (=Hirschkühe und Hirsche), das Gamswild (=Gämsen), manchmal das Schwarzwild (=Wildschweine) als auch Hasen können für Schäden an forstwirtschaftlich interessanten Bäumen sorgen.

In der Tabelle wird deutlich sichtbar, welche Tiere welche Schäden anrichten können.

Zusammenfassung typischer Schäden durch Wildtiere

| Rehwild | Rotwild | Gamswild | Muffelwild | Hasen | Schwarzwild | |

| Fegen | x | x | ||||

| Schälen | x | x | ||||

| Verbeißen | x | x | x | x | x | x |

| Schlagen | x |

Gründe für den Verbiss

Blätter, Triebe und Knospen stehen prinzipiell am Speiseplan des pflanzenfressenden Wildes. Es gibt allerdings einige Faktoren, die den Verbiss zusätzlich fördern:

- Oberösterreichs Kulturlandschaft wird von vielen heimischen Wildtieren bewohnt. Rehen, Hirschen, Feldhasen und Co stehen aber in unseren kultivierten Forstwirtschaften relativ wenig natürlichen Feinden und gleichzeitig schlechteren Lebensräumen gegenüber; der Bestand an Wildtieren und die Wildschadensanfälligkeit steigen und es kann somit auch zu den sogenannten „Wildschäden“ kommen. Diese führen zu beschädigten Forstkulturen, Wiesen oder Feldfrüchten.Oberösterreichs 19.300 Jäger sind gesetzlich verpflichtet, für einen lebensraumverträglichen Wildstand zu sorgen. Dafür gibt es für das wiederkauende Schalenwild, also Rehe, Hirsche und Gämsen, die Abschusspläne (https://www.fragen-zur-jagd.at/aus-dem-jagdleben/fragen-zur-jagd/entscheidet-der-jaeger-selbst-was-er-alles-schiessen-darf/ ), die gesetzlich geregelt sind und auch eingehalten werden müssen.

- Einen weiteren Grund stellt das Äsungsangebot (=Nahrungsangebot) dar. Finden die Tiere zu wenig Nahrung, weichen diese gerne auf Jungpflanzen aus.

Der Jäger ist verantwortlich, den Tieren ein ausreichendes Nahrungsangebot zu bieten. Es sollte gleichzeitig eine ausreichende „Verjüngung“, also Neubepflanzung des Waldes stattfinden können. Der Bauer muss gleichzeitig waldbauliche Maßnahmen setzen, damit dies auch mit Wildtieren, die eben dort vorkommen, funktioniert.

- Freizeitaktivitäten der aktiven Waldnutzer – wie zum Beispiel Spazierengehen, Laufen, Schneeschuhwandern oder Mountainbiken – beeinflussen die Nutzbarkeit des Nahrungsangebotes. Oft führen diese Aktivitäten der Menschen zu vermehrtem Verbiss, da den Tieren nicht die entsprechende Ruhe gegönnt und es den Tieren unmöglich gemacht wird, ihre Äsungsflächen in Ruhe aufzusuchen.Der OÖ Landesjagdverband ersucht deshalb ganzjährig alle Sportler und Naturliebhaber um ein achtsames Miteinander im Wald. Insbesondere die Einstände, also die Wohnzimmer des Wildes, aber auch Fütterungsplätze, sollen weitläufig umgangen werden. Nur so können Wildtiere mit ihren Energiereserven haushalten und ihr Überleben trotz kargem Nahrungsangebot im Winter sichern. Stress und Flüchten verbrennt nämlich Energie und macht die Tiere hungrig, wodurch Wildschäden entstehen können.

Wie Jäger und Waldbesitzer die heimische Flora und Fauna vor Verbiss schützen:

Zusätzlich der Wildregulation durch Bejagung werden Forstpflanzen aber auch aktiv geschützt, um eventuelle Verbissschäden zu verhindern. Dabei wird gibt es unterschiedliche Produkte und Möglichkeiten.

- Wildzaun: Um einen gewissen Umkreis, zum Beispiel ein Gebiet, wo nur Jungpflanzen sind, zu schützen, stellt der Jäger bzw. der Grundbesitzer einen Zaun auf.

- Verbiss- und Fegeschutz: Dies sind z.B. Hüllen, die um Jungbäume gegeben werden, um einerseits Verbiss-, und andererseits Fegeschäden zu vermeiden.

- Schälschutznetze: Diese werden um den Baum gewickelt und bewahren so vor dem Schälen.

- Verbissschutz durch aufspritzen oder einstreichen: Dieser hat meistens eine für Wildtiere geruchlich unangenehme Komponente oder/und eine sandige Konsistenz, damit das Wild nicht verbeißt.

- Jungpflanzen werden mit speziellen Mitteln, manchmal auch Hausmitteln wie Schaffett oder behängen mit ungewaschener Schafwolle, behandelt.

Wenn Ihre heimischen Nachbarn den hauseigenen Garten verbeißen, finden Sie unter https://www.fragen-zur-jagd.at/aus-dem-jagdleben/2017/verbiss-im-wald-und-im-garten/ zahlreiche Tipps, wie man dem Verbiss daheim vorbeugen kann.

Plastik- und Glasflaschen bis hin zu Fast-Food-Verpackungen sowie Sperrmüll werden von den Menschen achtlos in der Natur entsorgt. Vor allem an Straßenrändern finden sich Zigarettenschachteln, Dosen und Verpackungsmaterialien, entlang von Wander- oder Radstrecken liegen Getränkeflaschen und Jausensackerl. Auch die Reviereinrichtungen an Lichtungen und mitten im Wald, die der Jägerschaft gehören, wie Hochstände, Futterplätze oder Jagdhütten, werden zu illegalen Müllablagerungsplätzen.

Plastik- und Glasflaschen bis hin zu Fast-Food-Verpackungen sowie Sperrmüll werden von den Menschen achtlos in der Natur entsorgt. Vor allem an Straßenrändern finden sich Zigarettenschachteln, Dosen und Verpackungsmaterialien, entlang von Wander- oder Radstrecken liegen Getränkeflaschen und Jausensackerl. Auch die Reviereinrichtungen an Lichtungen und mitten im Wald, die der Jägerschaft gehören, wie Hochstände, Futterplätze oder Jagdhütten, werden zu illegalen Müllablagerungsplätzen.

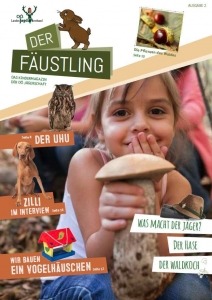

Was passiert eigentlich im Wald? Was treiben die Tiere den ganzen Tag? Und was macht eigentlich ein Jäger wirklich? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue Kindermagazin „Der Fäustling“ der OÖ Jägerschaft. In der abwechslungsreichen und spannenden Zeitung finden sich Beiträge, Reportagen sowie Tipps und Tricks rund um die Natur, die Jagd und unsere heimischen Wildtiere. Und wieso heißt die Zeitung eigentlich „Fäustling“? Namensgeber ist der junge Feldhase, der im Alter von wenigen Wochen noch in einen Fäustling passt. Der kleine Fäustling begleitet die jungen Leser auch durch das gesamte Heft.

Was passiert eigentlich im Wald? Was treiben die Tiere den ganzen Tag? Und was macht eigentlich ein Jäger wirklich? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue Kindermagazin „Der Fäustling“ der OÖ Jägerschaft. In der abwechslungsreichen und spannenden Zeitung finden sich Beiträge, Reportagen sowie Tipps und Tricks rund um die Natur, die Jagd und unsere heimischen Wildtiere. Und wieso heißt die Zeitung eigentlich „Fäustling“? Namensgeber ist der junge Feldhase, der im Alter von wenigen Wochen noch in einen Fäustling passt. Der kleine Fäustling begleitet die jungen Leser auch durch das gesamte Heft.